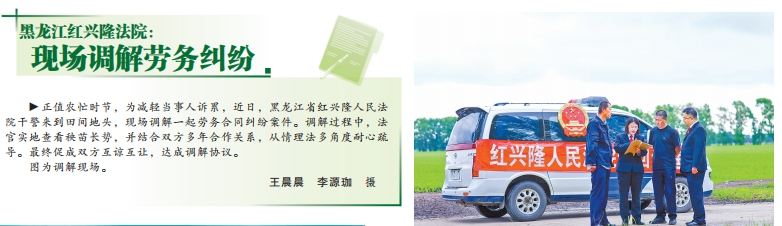

现场调解劳务纠纷

初夏时节,水田织锦,红兴隆人民法院辖区的阡陌间早已缀满新秧,池埂里苗色愈翠,连绵的绿意铺展开去,在微风中漾起温柔的涟漪,充满了蓬勃的希望。这醉人的绿意,不仅是农户汗水的结晶,也是这片土地安宁和谐的生动注脚。

田间地头,人们偶尔能看到身着法院制服的身影穿梭其中。他们并非农事专家,却是这片土地的守护者。趁着农忙间隙,法官们深入村屯,脚步踏遍田埂地垄。法庭设在农家院落,咨询落在田间地头,一场场流动的调解、普法宣讲悄然进行。

老李和老刘是辖区的承包大户和插秧能手,两人经共同的朋友介绍相识,并合作了十多年。然而,两人最近却因插秧费闹上了法庭。

“我顶风冒雨插了近半个月的秧,插秧费五万多元到现在没有结给我。”一到地头,老刘就诉苦道。

“都是本分人,你好好干活没有不给钱的道理,今年你机械操作有问题,一大片秧苗根儿都是断的,我又找人补苗,又花钱又耽误事,损失很大呀!”承包大户老李也很不平。

“我干插秧这行几十年了,机械操作方面是没有问题的,我插秧的时候你也在现场,现在说有问题,怎么能判断是我导致的。”

…

双方你来我往,都有一肚子委屈。

考虑到眼下正值农忙时节,若按程序排期开庭可能会增加当事人诉累,承办法官详细了解案情后,及时到田间查看秧苗长势并就地组织调解,希望双方当事人能尽快化解矛盾。

承办法官从情、理、法多角度与双方当事人进行了深入沟通、释法明理,“你俩一个是承包大户、一个是插秧能手,咱们年年合作,可不能因为一次纠纷伤了十来年的感情。另外,农机站和保险公司都来看过,无法具体确定秧苗未能成活的原因。你们没有签订相关合同协议,没有对每亩秧苗的株数、栽插密度、工资支付等方面进行明确,即便在水稻产出后经鉴定确有减产情况,也无法直接认定是否由于插秧不当影响的秧苗长势,希望咱们还是能够心平气和协商解决此事……”

法官的意见得到了老李和老刘的认可,双方同意以情为重、各退一步,最终达成调解协议。老李当场给付老刘四万元插秧费。大家对法官的调解表示了感谢,并约定以后还要长期合作。

下一步,红兴隆人民法院将继续让司法服务深深扎根于黑土地,构建覆盖农业生产全周期、全要素、全链条、全领域的司法服务体系,为推进农业现代化注入不竭的法治动能。

来源:人民法院报