近日,红兴隆人民法院卫星人民法庭受理了一起天津某工程集团诉黑龙江某粮油公司建设工程施工合同纠纷一案,从立案到结案仅用三日时间,便成功调解结案。

2015年5月,某工程集团与某粮油公司签订了一份《黑龙江省建设工程施工合同》,约定工程集团承建粮油公司位于虎林市八五○农场内的粮库工程,工程项目为建设粮仓及其他仓储设备等四项工程,总工程款为2375万元。合同签订后,工程集团按照合同约定组织人力物力进场施工。2015年12月该项工程竣工,工程集团交付粮油公司使用,双方同时验收合格并形成工程验收单,粮油公司使用粮仓及其他仓储设备至今。粮油公司先后向工程集团支付工程款1700万元,尚有工程款及利息共计800余万元至今未能履行。双方多次协商无果,工程集团因此诉至法庭。

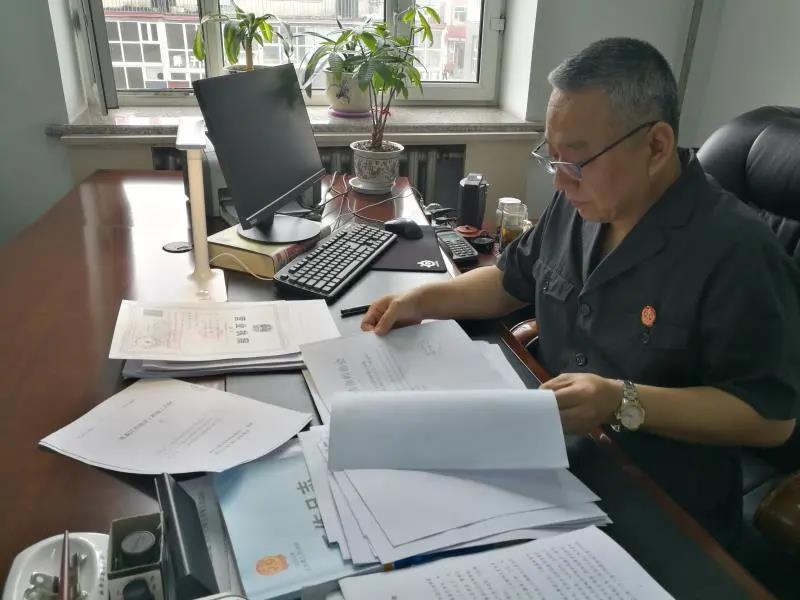

立案后,依原告申请对粮油公司账户内300万元存款依法采取了保全措施。承办法官李保江连夜对案情展开细致调查,对合同约定和履行中的每一个细节进行梳理和审查。在向被告送达时了解到,是因一时资金不足和公司变更法定代表人过程中相关事宜未能交接清晰,导致至今未能付清余款。通过进一步沟通,李保江认定双方争议不大,且均有解决问题并化解纠纷的一致愿望,决定以调解方式尽快解决纠纷,次日便组织双方到庭调解。

承办人引导双方换位思考,互谅互让,并充分陈述利弊和法律后果,企业一方如拒绝履行合同义务将来可能承担的法律风险和经营风险,紧紧抓住时机引导双方调解。在承办人积极引导下,原告自愿放弃部分利息,降低请求数额至700万元。被告粮油公司端正了态度,主动作出明确的还款方案。承办人又组织双方对履行过程中的每一个节点和细节进行推敲和磨合,同时约定了未按调解协议履行的责任。最终促使双方在友好的气氛中达成一致协议:某粮油公司将保全的银行存款300万元一次性支付给某建设集团,剩余400万元在两年内付清。从立案到结案的三天时间里,双方一步步化解了矛盾并握手言和,对承办人和法庭的高效工作给予了高度赞誉。

今年以来,卫星人民法庭积极推进案件繁简分流,进一步健全多元化纠纷解决机制,抓住案件审理的每一个环节,将调解工作贯穿始终。同时有效整合现有审判资源,不断提高案件效率,在当事人跑腿诉讼上积极做好“减法”,受到了辖区群众和企事业单位的一致好评。